多品種少量化の時代を生き抜く中堅・中小企業のDX活用法(後編)

2025年03月28日 11:20

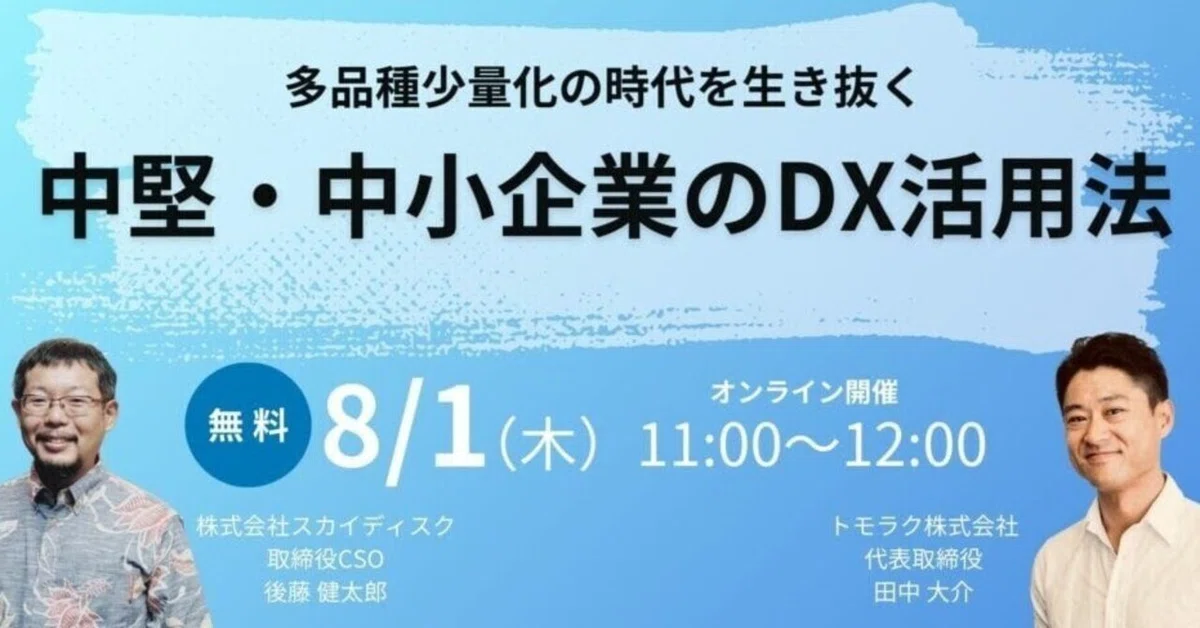

この記事は、2024年8月1日(木)に株式会社スカイディスク(登壇者 CSO 後藤健太郎)とトモラク株式会社(登壇者 代表取締役 田中大介)が共催したウェブセミナー「多品種少量化の時代を生き抜く中堅・中小企業のDX活用法」をトモラク株式会社が書き起こしたものです。

セミナーの一部の内容を要約・編集しております。予めご了承ください。

後編 目次

DXの未来像とAI活用

システムじゃないとダメ?

カスタマイズ開発の是非

DXの未来像とAI活用

続いて、皆様の関心が高いAI活用についても触れたいと思います。

トモラクでは、以前よりTomoraku OCRというAI-OCRのシステムを上場企業様をはじめとした製造業のお客様にご利用いただいているのですが、AIは「用途」の見極めが重要だなと感じています。

その用途は、現時点のAIの精度で作業を完全に代替できるのか、または人の作業を補助するものなのか。補助する内容だった時に本当に費用に見合った効果を感じられるのかといったあたりです。

これを考えた時に、私たちは図面や関連資料の中身をAI-OCRで読み取って全文検索可能にする、つまり山のようにある設計資産を整理し直さなくても検索して見つけて使えるようにするということから提案しています。

AI-OCRはこの数年でかなり精度が上がっていますし、費用もリーズナブルになっていて、かつAI-OCRの読み取り結果を一言一句正確かどうかを人がチェックしなくても検索のためであれば十分に役割を果たせます。

続いて、AI-OCRが読み取った内容の中から「図番」「品名」「材質」「寸法」などの属性情報を抜き出すと言ったこともかなり精度が上がってきています。まだ、人が内容を確認しないと完全自動化は難しいのですが、実用に耐えうるレベルに近づいていると考えています。

将来的には、例えば仕様書などからチェックリストを生成したり、作図ルールを守れているかチェックしたり、更には簡単な検図を補助したりというのはあり得るのだろうなと思います。

この辺りが予め自動チェックされると、検図・DR後に修正してから再度検図・DRに出したら「あ、ごめん。言い忘れたけどこっちも直してね」といった手戻りが減って、設計スピードや効率の向上に役立ちそうですよね。

システムじゃないとダメ?

今までシステム化してなかったけど、今あえてシステム化しようという背景について後藤さんはどう考えていますか?

(スカイディスク CSO 後藤)

一番は、属人的に効率化してきた限界が来ているということだと思います。製造業の事業者はこの20年で2割近く減少したようですが、生産量は変わっていません。そういう中で人の採用も難しいとなると、残っている人は相当忙しいのではないでしょうか。私の知り合いの社長様は、ここ5〜10年で閉じる会社というのは儲かっていない会社じゃなくて、人を採用できない会社だとおっしゃっていて。結局、注文があってもそれを捌けないという状況がどの現場でも切実になっていると思います。

もう一つが、製造業は現場に重点的に投資をしてきましたが、オペレーションに対する投資がされてこなかったことに限界が来ているとも感じています。例えば、工程の状況はAさんが把握していて、Aさんが次の工程の方へ内線で指示をして、また次の方への指示は全てを把握しているAさんが行って、となるとAさんは休むことができないですよね。それに対して、皆が情報共有できるツールを持っていればAさんの指示がなくても動けるといった、簡単な例ではありますがこういうオペレーションの改善への投資が必要になってきていると思います。

カスタマイズ開発の是非

自社の業務に合わせてシステムをカスタマイズしたいというお客様もいるように思いますが、この点は後藤さんはどうお考えですか?

(スカイディスク CSO 後藤)

やはり私たちの手がけている生産計画のシステムについても今の業務をそのまま表現したいというお客様が時々いらっしゃいます。そうなるともうスクラッチで開発せざるを得ないんですね。

ただ、今属人的にやっている業務をどうにか可視化してそれをそのままシステムにしたときに、他の社員や未来の新入社員がどうやって引き継いでいくのかを考えるとドキドキします。今後の発展性を考えても特殊な仕様ではなく、できるだけオープンになっているもの、他社でもあるような標準的なわかりやすいものを使っていた方が良いのではと思うことはあります。ですので、データの見方とか、生産計画の運用そのものを変えていきませんか?という話をさせて頂くようにしています。

とても共感します。最近、スクラッチのシステムに投資をしてきた中堅〜大企業の情報システムの担当の方から「わかりやすくて標準的なシステムをそのまま使いたいので話を聞かせてもらえないか」と言われることが増えていまして、皆さんの考え方というか潮目が変わってきたなと感じています。

何から何まで自社専用のシステム仕様にこだわるというわけではなく、領域によっては自分たちの業務を変えても標準システムを使い、ここぞという領域にはしっかり投資をして自分たちの優位性を築くというようなメリハリのあるIT投資を考えている企業様が増えていると感じています。

そして、これからシステムを作ったり、メンテナンスをする若い社員にとっても自社だけの特殊なシステムを何年間も解読して習得するというのは嫌ですし、やらないですよね。ソフトウェアの領域のエンジニアも完全に人手不足ですし、今後自社だけの特殊なシステムを誰がメンテナンスしていくのかというのも課題になりますよね。ですので、今何年も使っていくシステムの導入を検討されるのであれば、できるだけオープンで汎用的なものをご利用頂くのがオススメだと考えています。